ミュージカル「刀剣乱舞」シリーズやハイパープロジェクション演劇『ハイキュー!!』シリーズ、『僕のヒーローアカデミア』The “Ultra” Stageシリーズなど、数多くの舞台作品の音楽を手掛ける作曲家・編曲家の和田俊輔さん。

和田さんの高い解像度を通して生み出される楽曲は、作品を彩るだけに留まらず、観客を作品の世界観へといざない“音楽の力”というものを感じさせてくれる。彼が生み出した楽曲が、余韻となって何日間も脳内で鳴り響く…そんな体験をしたことがある読者も多いだろう。

今回、2.5ジゲン!!では「2.5次元の舞台裏」シリーズとして、和田さんにインタビューを実施。この前編では、和田さんと舞台音楽との出会い、2.5次元作品における舞台音楽の制作プロセスなどを聞いた。

――和田さんは大学在学中から劇団の座付き作曲家として活動されています。このときはすでに音楽で生きていこうと決意されていたのでしょうか。

その頃はまだ音楽で生きていこうという決意はしていませんでした。音楽で生きていきたいと思ってはいましたが、生きていけるんだって確信できたのは30歳くらいでした。

――どういった経緯を辿って、音楽で生きていきたいと思うに至ったのでしょうか。

それは大学が大きいです。少し特殊な学科だったので説明が難しいのですが、演劇を勉強していたので、仕事にするなら音楽ではなく演劇関係の何かなのかなと当時は思っていました。

大学で勉強していくうちに、「演劇を通して自分の好きなことをやることがいいんだよ」ということを教えてもらって。

舞台上に立つと自分の鎧みたいなものがまとえなくなるというか、素っ裸な状態で立たざるをえないという感覚なんですよね。で、そうなると、自分の気持ちに正面から向き合える機会が自然と増えていって、そのなかで先生方から音楽を勧めてもらったんです。それで、演劇と音楽を兼ね備えた“舞台音楽”があるじゃん、と。

それが舞台音楽に取り組んだきっかけですね。

――では、ご自身の中には先に演劇があったんですね。

ありました。小4から演劇をやっていて、母親が「俊輔が好きなものってなんだろう」という感じで、映画やクラシック音楽、舞台、そしてミュージカルも、とにかくいろいろなものに触れさせてくれて。

どうやらその中で、僕は幼い頃から舞台とミュージカルが好きだったみたいなんです。それなら好きな舞台をやってみなよと言われて、小学校の文化祭とかでもお芝居をやっていました。

――舞台好きな少年だったのですね。そこから、作詞作曲は独学で学ばれたとのことですが、ご自身でどう道を拓いていったのでしょうか。

それも劇団が大きいです。音楽に限らずですけど、イラストでもなんでも独学で絶対できるものだと思うんです。もちろん、習って教えてもらってルールなりやり方なりを知るのも1つの手ですが、自力で道を拓く形でもできる分野が芸術だと思っていて。

当時も僕に限らず周りはバンドとか、なにか音楽をやっていたんですよね。でも、それが仕事になるかどうかっていうと、ちょっと違うというか。好きでやっている人が多かったので。

僕はたまたま好きで音楽をやっていて、舞台も好きでやっていて、その2つが兼ね備えられたのが舞台音楽だったんですね。

――好きなものと好きなものがうまく掛け合わさったところにあったのが、今のお仕事である舞台音楽だったんですね。在学中から劇団で音楽を手掛けてきて、次第に外部のお仕事も担当されていきますが、劇団とそれ以外の仕事に違いはありましたか。

全然違いました。劇団はもう本当に好き勝手やっていたので、舞台袖にキーボードを置いて生演奏で歌ったり、サングラスかけてヒップホップをやったり。外部では絶対できないことばかりやっていました(笑)。

――そのなかで出会った最初の2.5次元作品とは?

難しい……どれでしょう。僕が決めていいなら、2.5次元作品という意識を持って作った最初の作品は、2011年上演の「千年女優」という作品ですね。末満健一さんが演出・脚本をされた作品で、もとはアニメーション映画なんです。

その舞台化なので、当時は“2.5次元”としては上演していなかったかもしれないですが、僕のなかでは原作があって、原作キャラクターがすでにアニメで動いていて、それをどうやって音楽化して立体化するのかというのを、すごく考えた作品でした。

――オリジナル作品と原作ありの作品では、音楽を作る際の思考プロセスも違うのでしょうか。

全然違います。漫画、アニメ、小説とか、原作がある場合もジャンルはいろいろですが、アニメ化も実写化もされていない小説の舞台化作品は、音楽を書くのにすごく気が楽です。

やっぱり文字って人それぞれに受け止めることができる余白があるから、その余白を「僕はこういう風に考えたよ」って言いやすいし、それを受け取った側も「あ、そういう風に考えたんだな」って、受け取ってくれやすいんですね。

それがまず漫画になると、一気に情報が具体的になる。小説ではこんな顔かなって、みんなが思っていた人が「もうこの顔です」っていうのが特定されるので。この時点で特定されていないのは多分声だけですよね。漫画の時は声だけ特定されていないので、その部分に対して「こういうことかな」って提案できる余地はあるけど、これがまたアニメ化されると、声も動きも顔もその人の性格も全部特定される。しかもアニメとして音楽ももうついているじゃないですか。

どんどん受け手側のイメージが固まってくるんですよ。受け手側のイメージが固まったものに対して、それを壊さないように、かつ、新鮮な感動を作れる音楽を生むには、オリジナル作品にはないプロセスや考え方が必要だと感じています。

――原作ものの場合は、すでに提示されている要素も大事にして作っていく、ということでしょうか。

僕は絶対そうですね。僕は原作大好きっ子というか、原作を大好きになってから書くようにしています。僕がアンテナを張りきれていなくて、知らない作品に出会うこともありますが、知らないまま音楽を書くのは僕としては避けたいですね。だから、依頼をいただいたら、好きになるまで研究してから書くようにしています。

――まず、ご自身がその作品のファンになってからがスタートなんですね。

その通りです! 本当にそうです。

――実際に依頼がきてから作品の上演まで、舞台音楽の仕事としてはどの部分で関わるのでしょうか。具体的な仕事の進め方について教えてください。

作品によりけりですが、「ハイキュー!!」(ハイパープロジェクション演劇「ハイキュー!!」)や「ヒロステ」(「僕のヒーローアカデミア」The “Ultra” Stage)とかは、もう1番最初の企画会議から加わっていますね。

例えば「ハイキュー!!」は、いわゆる演劇的な演出と振付と、音楽を伴ったパフォーマンスが密接に結びついていたので、じゃあ演出だけ進めましょうとか、じゃあ音楽だけ進めましょうっていう作り方がなかなかできなかった。なので、じゃあもう最初から脚本家さんを入れて話しましょう、と。

そして次は絶対音楽なんですよ。脚本ができてから全員で会議をするか、全員で会議をしてから脚本ができるかっていうのはその時々なのですが、どちらにしろ、脚本家さんが書いてくださったあとは、必ず僕のターンになりますね。

もちろんまだ稽古も始まってないですし、演出家さんの演出もまったくついてないっていう段階で想像しながら書いていきます。

今日も絶賛「ヒロステ」の曲を書いていたんですが、あるキャラクターがすごくいいことを言うシーンがあるんですね。というか、漫画的にはすごくいいシーンとして描かれているんですけど、それを脚本に落とし込んで文字だけにすると、漫画の印象よりもかなりさらっと平坦なシーンに見えちゃいがちなんです。

だけど「いや、ここはこのキャラが絶対いいことを言ってるし、力を込めて演技するだろう」と想像する。で、力を込めて演技するとなると、役者さんとしてはちょっと間を多く取りたくなると思うんですよ。

「じゃあ、このキャラがセリフを言うときの曲は多少長めにして、多分1回立ち上がって、こういう動作するだろうから、立ち上がりの音をガンと入れよう。で、こんな感じのメロディーが入ったあたりでセリフに入るかな。セリフの内容的に、(音楽が)ちょっと強めでも成立するな」みたいなことを考えながら書いています。

――頭の中で上演しているようなイメージでしょうか?

そうです、そうです。上演しながら作っている感じです。

――例えばシリーズものだと、キャラや役者さんのクセも知っているので想像もしやすいのかなと思うのですが、初めて携わる作品の場合はどうされているのでしょうか。

僕は自分でセリフを全部録音するんです。最近は原作ものなら漫画を読みながらセリフを録音して、オリジナルなら脚本を読み上げて録音しています。

原作がある場合は、(脚本よりも)原作を見ながらのほうが脳内上演がしやすいので、そういった形で想像力を駆使してなんとかしていますね。

――それは和田さんご自身が演劇をしてきた経験があるからこそ?

どうなんでしょう。でも、恥ずかしさはないです(笑)。演劇をやっていてよかったなって思うのは、セリフが読めるとかじゃなくて“間合いがわかる”ことだなっていうのはすごく実感します。

舞台袖から出てきてここでセンターに立つとか、このセリフを言った後に次のセリフを被せるのか、被せないのか。被せないにしても、かなり間を取って次にいくのか、それとも普通の会話程度のテンポ感なのか、とか。

そういうのがある程度分かるのは、演劇をやっていたからだと思うし、それが音楽を作る際の道しるべになっていると思いますね。

――「このシーンを何分ぐらいにしたいから、こういう感じの曲で」という依頼をイメージしていたのですが、それよりももっと具体的に想像して作ってらっしゃるんですね。

実際の発注としてはそういう発注なんですが、僕がそれに飽き足らず、もっとやりたくなっちゃうんです。

僕は、作品と脚本とキャストと音楽をもっと融合したいんですよね。だから「ここは何分まででこういう感情での音楽が欲しい」って発注をいただくところに対して、「もっとこういうふうにやっていいですか」って聞くんです。あまりにも僕がそういうことを言うから、最近はもう「和田さんのご自由に」と言ってくださる場合が多いですね。

そう言っていただけるので、自分なりに間合いとか盛り上がりとかを考えて作っています。ただ、それが演出さんやキャストさんにとって、やりにくさを感じちゃうなら本末転倒になっちゃうので、そこは気をつけていますね。

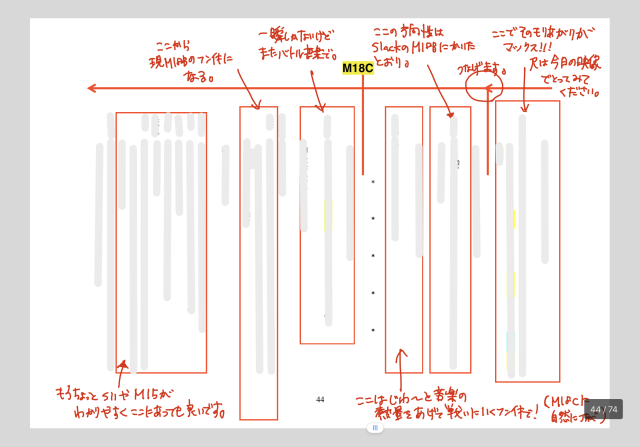

セリフや展開ごとに細かく音楽をかき分けている。(※掲載の都合によりセリフは隠しております)

僕としては提案レベルなんですが、脳内上演プランを音楽にして持っていくというのは、向こうからしたらかなり強めの提案だと思うので、押し付けになっていないといいなと思って。

稽古もできる限り見に行くようにしています。稽古の様子を見て、みんながのびのびとやっているなと感じられたら安心するっていうのが僕の作り方です。

――稽古を見て、音楽を変えることも?

ありますね。やっぱり僕が盛り上がりの山だろうって思っているところに(盛り上がりが)来ないこともあるし、自分が気づいてなかったいいセリフを演出家さんや役者さんがいい感じに演じていると、そこもちゃんと音楽でフォローしたいなと思って、どんどん作り変えることもあります。

***

気持ちや言葉と一緒に自然と溢れ出てくる、そんな様子で時折、傍らにある鍵盤で音を奏でながら、言葉を音に乗せるようにして語ってくださった和田さん。脳内上演をしながら音楽を作っていく過程など、舞台を観ているだけでは知ることができない、まさに裏側をのぞけるインタビューとなったのではないだろうか。

後編は、思い入れのある作品や、壁にぶつかった際の脱出方法、理想の舞台音楽などについて。こちらもたっぷりとお話を聞いたので、記事公開をお楽しみに。※30日(木)公開予定

取材・文:双海しお/撮影:ケイヒカル

広告

広告